Paludikultur-Newsletter 3|2025

For the English version of our Newsletter please click here.

Drei neue Förderaufrufe für Paludikultur-Projekte

Paludikultur in Umsetzung, junge Nachwuchswissenschaft, Wasser- und Nährstoffmanagement - dazu gibt es ab Oktober neue Förderaufrufe. Ideen entwickeln und bewerben geht bis Ende Januar 2026.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) möchte das Thema Klimaschutz durch Moorbodenschutz weiter vorantreiben und intensiviert die Forschungsförderung. Die drei im Oktober veröffentlichten Förderaufrufe adressieren zum einen die Bewirtschaftungstechnik für Paludikulturen , Wasser- und Nährstoffmanagement sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Durch die Förderung zu „Forschung zum Thema innovative Bewirtschaftungstechnik für den Anbau von Paludikultur“ soll insbesondere praxisnahe Forschung mit schnell verfügbarem Technologie- und Wissenstransfer im Bereich Landbewirtschaftung und Gewinnung von nachwachsenden Rohstoffen aus Paludikulturen unterstützt werden.

Jungforschenden stellt das Ministerium eine bis zu fünfjährige Förderung für die Erfassung und Modellierung von Daten auf wiedervernässten Moorstandorten in Aussicht. Die Förderung für Wasser- und Nährstoffmanagement von Paludikulturen soll Wissen zu Hydrologie und Nährstoffversorgung von nassen Mooren und Paludikulturen auf Gebietsebene generieren.

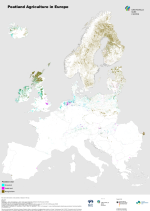

Landwirtschaft auf Moor in Europa – neue Karte zeigt wo

Mit erheblichen CO2-Emissionen als Folge, werden Moore in Europa für die Landwirtschaft entwässert. Zu wissen, wo diese Entwässerungs-„Hotspots“ liegen – sei es für Ackerbau oder Grünland – ist entscheidend, um nasse Alternativen wie die Paludikultur voranzubringen. Diese Karte zeigt sie.

Im Projekt Building the European Peatlands Initiative: A Strong Alliance for Peatland Climate Protection in Europe haben Forschende die aktuelle Europäische Feuchtgebietskarte mit Landnutzungsdaten kombiniert. Entstanden ist eine neue Karte, die die landwirtschaftliche Nutzung von Mooren in der Europäischen Union und in mehreren Nachbarländern darstellt . Sie liefert wertvolle Einblicke für Politik, Naturschutz und eine interessierte Öffentlichkeit auf dem Weg zu nachhaltigen Lösungen. Die Karte basiert auf Daten der Global Peatland Database (GPD), die Informationen zu Lage, Ausmaß und Entwässerungsstatus von Mooren und organischen Böden weltweit bündelt und integriert. Das Projekt ist Teil der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI), gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und umgesetzt durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projektpartner sind Eurosite, CEEweb sowie die European Landowners’ Organization (ELO).

Jetzt mitmachen: 2 Umfragen zu Paludikultur

Welche Zukunftsperspektiven auf Moorböden und welche Wertschöpfungsketten für Paludikultur sehen Landwirt*innen und Landeigentümer*innen in Deutschland und Europa? Gleich zwei Umfragen ermöglichen es, eigene Interessen einzubringen.

Das EU-Horizon-Projekts Paludi4All bewertet derzeit wichtige Nutzpflanzen mit hohem Potenzial für die Paludikultur in den gemäßigten Zonen. Per Umfrage (in Englisch) will das Projekt zum Beispiel ermitteln, welche Paludikultur-Nutzpflanzen am verbreitetsten sind in Europa und ob es bereits Verwertungen dafür gibt. Sie wendet sich an Forschende, Praktiker*innen, politische Entscheider*innen und Interessengruppen aus den Bereichen Landnutzung, Landwirtschaft und Umwelt. Die Antworten fließen ein in zukünftige Fact sheets und Life cycle analysis des Projekts.

Welche Perspektiven auf Moorböden insbesondere nach einer Wiedervernässung Flächeneigentümer*innen und Landwirt*innen sehen, interessiert Forschende der Georg August Universität Göttingen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen der Wiedervernässung zu gewinnen sowie Empfehlungen für Maßnahmen abzuleiten. An der Umfrage können betroffene Personen teilnehmen, unabhängig davon, ob Moorflächen im Eigentum sind oder bewirtschaftet werden. Die Umfrage dauert ca. 15 Minuten. Wer die Umfrage vollständig ausführt, hat Chancen bei der Verlosung eines Baustellenradios.

Paludi Summer School 2026

Eine neuntägige Summer School ermöglicht Promovierenden und Nachwuchswissenschaftlern im Juni 2026 Expertise und Vernetzung.

Vom 08. bis 17. Juni 2026 findet die Paludi Summer School am Thünen-Institut in Braunschweig und am Greifswald Moor Centrum statt. Sie richtet sich in erster Linie an die Promovierenden und weiteren Nachwuchswissenschaftler*innen der PaludiNetz-Projekte. Freie Plätze werden in einem zweiten Auswahlverfahren an Promovierende außerhalb des PaludiNetzes vergeben.

Ein zentrales Ziel ist es, den interdisziplinären Austausch zu stärken und die Teilnehmenden sowohl untereinander als auch mit Expertinnen und Experten aus Forschung und Praxis zu vernetzen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erarbeiten und Vertiefen von Wissen rund um Paludikultur. Ergänzt wird das Programm durch praktische Aufgabenstellungen, interaktive Workshops und Exkursionen zu Projektflächen, abgerundet durch einige Freizeitaktivitäten, die Raum für Austausch und Vernetzung bieten. Jede teilnehmende Person wird gebeten einen Vortrag zum eigenen Forschungsthema zu halten – eine Gelegenheit, Ideen zu teilen, Feedback zu erhalten und voneinander zu lernen.

Anmeldungen sind bis zum 31. Dezember 2025 über dieses Formular möglich. Die Paludi Summer School wird vom Projekt PaludiZentrale organisiert.

Das Paludikultur-Interview

Das Doppelleben der Paludibiomasse durch Kaskadennutzung

Umweltingenieurin Dr. Karina Brown will durch eine Kaskadennutzung die vielfältigen Verwertungsmöglichkeiten aus Paludibiomasse herausholen. Als Einstreu im Stall gebraucht, wird dieses Pflanzenmaterial – aufgewertet durch Geflügelausscheidungen – zu einem vielversprechenden Substrat für Biogasanlagen. Die Möglichkeit durch die Kaskadennutzung von Paludibiomasse ein zusätzliches Einkommen zu generieren, könnte für Landwirte die Wirtschaftlichkeit von Paludikultur verbessern.

Frau Dr. Brown, Paludibiomasse aus der Geflügelfarm für Energie in landwirtschaftlichen Biogasanlagen – wie forscht man daran? Bekommen Sie jeden Tag eine Fuhre Mist geliefert?

Nein, nicht ganz. Innerhalb des Moorpilotprojekts BLuMo, mit welchem wir als WetNetBB kooperieren, wurden aus einer Tonne Paludiheu Pellets in unterschiedlichen Aufbereitungsvarianten am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) in Potsdam produziert. Unterstützt wurde diese Arbeit durch die enge Zusammenarbeit mit einem regionalen Landwirt aus dem Rhinluch. Auf einer Geflügelfarm wurden die Pellets unterschiedlicher Qualitätsstufen dann als Einstreumaterial ausgebracht. Nachdem die Pellets in ihrem Saugvermögen durch die tierischen Ausscheidungen verbraucht waren, wurden Proben vom Einstreumaterial aus dem Versuchsstall entnommen. Anschließend erfolge im ATB-Labor die Bestimmung des Biogasbildungspotenzial. Dafür gibt es weltweit standardisierte Messverfahren.

Biomasse aus Mooren ist relativ energiearm, könnte mit Geflügelmist aber ein energetischer „Supersource“ werden – warum eigentlich?

„Supersource“ vielleicht nicht, aber sicherlich eine interessante Alternative zu anderen derzeit verwendeten landwirtschaftlichen Biogassubstraten. Das ist zumindest unser Ausgangspunkt. Die Energiegewinnung aus Paludibiomasse ist keine leichte Aufgabe, wie die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen. Dies hängt sowohl mit der chemischen Struktur der Biomasse selbst zusammen, die schwer vergärbar ist, als auch mit ihrer Zusammensetzung. Dies wiederum beeinflusst nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität des produzierten Biogases. Biogas besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid und Methan. Uns geht es um das Methan, den Energieträger im Biogas. Davon wollen wir eine maximale Menge erzeugen, was auch durch die Nutzung als Einstreu in der Tierhaltung erzielt wird. Wie unsere Ergebnisse zeigen, verbessert die Verwendung von Einstreumaterial, das mit tierischen Ausscheidungen angereichert wurde, die Stabilität des Methanproduktionsprozesses.

Warum die Paludibiomasse nicht einfach so als Stroh in den Stall legen? Macht der Zwischenschritt der Pelletierung es nicht komplizierter für Landwirte?

Es gibt mehrere Vorteile: Pellets absorbieren Flüssigkeiten viel besser als Stroh. Das bedeutet, dass Einstreu in Pelletform nicht so oft ausgetauscht werden muss - ein klarer Vorteil für die Landwirte. Dank der Vorbehandlung weist Einstreu in Pelletform zudem eine mikrobiologische Unbedenklichkeit auf und ist somit sicher in der Tierhaltung einsetzbar. Außerdem produzieren wir mit den Pellets ein Produkt, das sich leichter und ohne Qualitätseinbußen lagern und transportieren lässt. Die Pelletierung bietet Landwirt*innen mehr Flexibilität und die Möglichkeit, ihr Einkommen zu diversifizieren. Sie können einen Teil der Pellets verkaufen oder andere Pelletprodukte mit der Presse herstellen, wie beispielsweise Brennstoffpellets.

Wäre dieses Konzept finanziell rentabel?

Die Wirtschaftlichkeit der Kaskadennutzung in der vorgestellten Variante muss im Einzelfall geprüft werden. Ob sich diese Nutzung am Ende lohnt, hängt unter anderem von der Qualität der produzierten Pellets ab. Mit anderen Worten, es kommt darauf an, ob sich die für die Pelletierung benötigte Energiemenge und die aus den gebrauchten Einstreupellets gewonnene Methanenergie zumindest gegenseitig ausgleichen. Um dies zu ermitteln, muss zunächst der Vergärungsprozess optimiert werden. Erst dann können wir sagen, ob diese Kaskadennutzung von Paludibiomasse wirtschaftlich sinnvoll ist.

Schilf, Rohrkolben, Seggen – was kommt in Ihrem Experiment eigentlich in den Tank?

In dem Vorhaben WetNetBB konzentrieren wir uns auf die Biomasse von Feucht- sowie Nasswiesen, die sehr heterogen ist. Die Vegetation hängt vom Wasserstand ab und wird durch natürliche Sukzession geprägt. Hier handelt es sich nicht um das Material von nur einer einzigen Pflanzenart.

Wie sind Sie zu dieser Forschung gekommen?

Bereits während meiner Promotion in Polen habe ich mich mit verschiedenen Energiepflanzen, die als schwer vergärbar für die Biogasproduktion gelten, befasst. Meine Forschungserfahrungen zeigen, dass sich die schwere Vergärbarkeit mindern lässt, zum Beispiel durch Vorbehandlung, eine Kaskadennutzung oder Ko-Vergärung. Angesichts der damit verbundenen Möglichkeiten - wie einer verlängerten Nutzungsdauer – ist es sehr sinnvoll, dieses Thema auch im Kontext der Paludikulturen zu untersuchen.

Welches Ergebnis würden Sie sich für Ihre Forschung wünschen?

Ich bin nicht hier, um mir etwas zu wünschen. Als Wissenschaftlerin möchte ich Landwirt*innen eine belastbare Grundlage auf Basis verlässlicher Forschungsergebnisse liefern, mit der sie fundierte Entscheidungen treffen können, ob eine solche Kaskadennutzung ein interessantes Geschäftsmodell für sie ist oder nicht.

Dr. Karina Brown forscht am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) im Projekt WetNetBB zur Nutzung von Moorbiomasse in bestehenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Diese Arbeiten finden in enger Kooperation mit dem Projekt BLuMo zur stofflichen Nutzung von Moorbiomasse statt.

Neuigkeiten aus anderen Paludikultur-Projekten

MOOSland: das große Streuen

Im MOOSland-Projekt steht die Torfmoos-Paludikultur auf dem Sprungbrett. Auf weiteren 6 ha brachte das Projektteam im Sommer Saatgut aus.

Der Anbau von Torfmoos-Biomasse in Paludikultur auf wiedervernässten Hochmooren und die Ver-wendung von Torfmoos-Biomasse als Torfersatz wird seit über 20 Jahren erforscht und entwickelt. Die Feldversuchsflächen im Hankhauser Moor (LK Ammerland, seit 2011) und im Barver Moor (LK Diepholz, seit 2020) wurden im Rahmen des Modell- und Demonstrationsvorhabens MOOSland jetzt um insgesamt ca. 6 ha erweitert. Anders als bislang wurden hierbei weniger Oberboden abgetragen, weniger Fahrdämme (nur als Begrenzung einer Fläche) installiert und kleinere Bewässerungsstrukturen angelegt. So sollen die im Vergleich zum Hochmoorgrünland ohnehin schon deutlich reduzierten Treibhausgasemissionen (von ca. 32 auf ca. 10 t CO2-Äq. ha-1 a-1 inkl. Ernte, vgl. Daun et al. 2023 [1]) weiter verringert werden.

In MOOSland wird nun untersucht, wie die Torfmoose in diesem neuen Produktionssystem im Vergleich zum alten wachsen und welche Auswirkungen auf Treibhausgas-Bilanz, Biodiversität, Hydrologie, Nährstoffe, Ökonomie usw. damit verbunden sind. Dabei unterscheiden sich die beiden Standorte hinsichtlich der klimatischen und hydrologischen Bedingungen, woraus am Ende in einem Handbuch Maßnahmen für die erfolgreiche Umsetzung von Torfmoos-Paludikultur und ihre Grenzen abgeleitet werden sollen. Diese Demonstrationsflächen dienen zudem als Anschauungsobjekte für zahlreiche interessierte Gruppen und insbesondere für den parallel stattfindenden Stakeholderprozess in den beiden Landkreisen.

Ziel von MOOSland ist es auch, weitere Landwirte dafür zu gewinnen, auf ihren Flächen Torfmoose in Paludikultur anzubauen. Die Rentabilität ist hierbei ausschlaggebend, wofür politische Steuerungs- und Anreizinstrumente geschaffen werden sollten.

Weiterführende Informationen sind auf der neu gestalteten Projektwebsite www.moosland.net zu finden.

[1] Daun, C., Huth, V., Gaudig, G., Günther, A., Krebs, M. & Jurasinski, G. (2023) Full-cycle greenhouse gas balance of a Sphagnum paludiculture site on former bog grassland in Germany. STOTEN, 877, 162943; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.162943

Vom Samen aufs Dach – Schilfanbau in Bargischow

Im Projekt Paludi-MV drehte sich 2025 (fast) alles um Schilf: Rispen sammeln im Winter, anschließendes Dreschen für die Samengewinnung. Ab Mai die Anzucht der Jungpflanzen durch eine Gärtnerei aus Anklam und das große Finale ab Sommer: die Pflanzung der 80.000 Jungpflanzen auf 11 Hektar Projektfläche.

Im Frühsommer 2025 wurden die Baumaßnahmen zur Wiedervernässung des Polder Bargischow Süd fertiggestellt – eine von zwei Projektflächen des Paludi-MV Projekts. Das Verbundvorhaben der Landgesellschaft MV und der Universität Greifswald ist Teil des Pilotvorhaben Moorbodenschutz der ZUG gGmbH und wird vom Bundesumweltministerium finanziert. Im Rahmen der pilothaften Umsetzung von Paludikultur auf den rd. 520 ha wurde eine 11 ha große Teilfläche des Polders mit jungen Schilfpflanzen bepflanzt. Für Dachschilf besteht eine etablierte Wertschöpfungskette, zwei Rohrdachdecker sind in unmittelbarer Nähe der Projektfläche ansässig.

Mitte Juli startete die Pflanzung mit der Pflanzbettbereitung. Hierfür wurden zwei Vorgehensweisen umgesetzt: das vollflächige (2 ha) und partielle (9 ha) Fräsen des Oberbodens. Durch die Fräsung sollte die Konkurrenz durch die bestehende Vegetation, u.a. Rohrglanzgras, Reitgras, Honiggras, auf die jungen Schilfpflanzen verringert werden. Anschließend wurden insgesamt 80.000 Jungpflanzen per Hand in die mit Erdbohrern vorbereiteten Pflanzlöcher gesetzt. Unter sehr guten Bedingungen schaffte der Pflanz-Betrieb ca. 7.000 Pflanzen pro Tag. In Abhängigkeit vom Mikrorelief (Höhenlage) und Konkurrenzdruck wurde mit unterschiedlichen Pflanzdichten von 0,5 bzw. 1 Pflanze/m² gearbeitet.

Die Wasserstände der Teilflächen wurden nach der Pflanzung durch Zuwässerung aus der Vorflut mittels Abschlagbauwerk angehoben. Ein hoher Wasserstand – flurnah mit zeitweisen Überstau – soll die vorhandene Vegetation auf den bepflanzten Flächen schwächen und das Anwachsen der Schilfpflanzen fördern. Während des Pflanzzeitraums war die Bewässerung durch mobile Pumpen nur in den Randbereichen möglich und mit großem Aufwand verbunden. Die Niederschläge und moderaten Temperaturen reduzierten zeitweise den Aufwand der Zusatz-Bewässerung der Jungpflanzen. Im Anschluss an die Anhebung des Wasserstandes erfolgt die regelmäßige Kontrolle und Regulierung des Einstaus.

Während die Aussaat Anfang Mai für alle Schilf-Pflanzen zur gleichen Zeit erfolgte, wurde die Pflanzung in Etappen durchgeführt. Der Grund hierfür war das zeitintensive Vereinzelns der Pflanzen (Pikieren). So wies die erste Charge Mitte Juli schon einen großen Wurzelballen und Rhizome auf, während die Wurzelballen der späten Chargen hinter den Erwartungen zurückblieben. Durch die Staffelung wurde noch bis 10. September gepflanzt und die Anwachszeit - insbesondere für die weniger entwickelten Pflanzen – verkürzt.

Um den Erfolg der Maßnahme und die unterschiedlichen Effekte auf die Schilfpflanzen evaluieren zu können, verfolgt ein Monitoring regelmäßig den Zustand der Pflanzen. Auf insgesamt zehn Transekten quer zu den Pflanzreihen wird jede zweite Pflanze inspiziert und festgelegte Kriterien erfasst wie Schädlinge, neue Blätter, tote Blätter oder den Neuaustrieb aus dem Boden. Mehr Details hierzu folgen im Newsletter des Projekts und unter www.paludi-mv.de.

Welt der Paludikultur versammelt in Greifswald

Auf der RRR2025 - Renewable Resources from Wet and Rewetted Peatlands verbrachten 350 internationale Teilnehmer vier fruchtbare Septembertage in Greifswald.

Die RRR2025 - Renewable Resources from Wet and Rewetted Peatlands (Erneuerbare Ressourcen aus nassen und wiedervernässten Mooren) war vollständig ausgebucht und verband mit ihrem transdisziplinären Profil modernste Moorforschung mit Wissenstransfer in Wirtschaft und Politik sowie praktischer Umsetzung. Die vom Greifswald Moor Centrum und dem Thünen-Institut organisierte Veranstaltung wurde durch eine beeindruckende Ausstellung von wegweisenden Produkten aus Paludikulturen ergänzt, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, von kleinbäuerlicher Landwirtschaft bis hin zur Großindustrie. Neben einem vollgepackten Programm mit drei parallelen Sessions, 14 Workshops und sechs Exkursionen blickte die RRR2025 auch über den wissenschaftlichen Tellerrand hinaus. Mit einer gesellschaftlichen und kulturellen Perspektive und nicht ohne Humor bot sie künstlerische Side events und eine unterhaltsame „Great Paludi-Show“ – alles dokumentiert im Book of Abstracts.

„Die diesjährige RRR ist bereits die vierte Konferenz dieser Reihe seit 2013. Der Begriff Paludikultur selbst wurde vor mehr als 25 Jahren in Greifswald geprägt. In den letzten Jahren haben wir ein enorm wachsendes Bewusstsein und Interesse für die Paludikultur festgestellt. Angesichts ihrer Bedeutung für die Gesellschaft im Allgemeinen und für den Klimaschutz im Besonderen sollten wir alle Anstrengungen für eine großflächige Umsetzung unternehmen. Deshalb freuen wir uns sehr, auf der RRR2025 eine Plattform für den Austausch auch über die neuesten Trends zu bieten, insbesondere darüber, wie Landwirte, Unternehmen, Wissenschaftler und sogar die Kunst sich damit beschäftigen.“, so die Begrüßung durch Dr. Franziska Tanneberger, Co-Direktorin des Greifswald Moor Centrum und Gewinnerin des Deutschen Umweltpreises 2024, im Namen des RRR2025-Organisationsteams.

Ein Höhepunkt der RRR2025-Konferenz war die Paludikultur-Ausstellung. Hier präsentierten Forschende und Unternehmen aktuelle Produkte aus Paludikulturen mit lokalen und überregionalen Beispielen für eine erfolgreiche nachhaltige Nutzung von Mooren. Der gleichzeitig erscheinende Paludi Produktkatalog machte deutlich: Es gibt einen wachsenden Markt!

Ein Fokus der Konferenz war Politik, da Paludikultur ohne passende Rahmenbedingungen keinen Erfolg haben wird. Deshalb widmet die RRR2025 eine ganze Session ausschließlich den Themen Politik und Governance über internationale Klimagipfel über EU-GAP-Verordnungen bis hin zu nationalen Restaurierungsplänen.

Ein weiterer RRR2025-Schwerpunkt: theoretisches Wissen in praktische Anwendungen bringen. Zahlreiche Workshops vermittelten den Teilnehmenden Erkenntnisse über Akteursgruppen und Kommunikation, innovative Monitoringmethoden und Biomasseverarbeitung. Es ging zum Beispiel um Myzel-Biokonversion, Vegetationskartierung oder CO2-Zertifizierung.

Für das internationale Profil der Konferenz sorgten Beiträge über Paludikultur Projekte aus Litauen, Ost-Afrika oder UK. Für Deutschland war die RRR2025 besonders für den Erfahrungsaustausch derjenigen wichtig, die in den groß und langfristig angelegten Paludikulturprojekten des PaludiNetz beteiligt sind, sowie die vielen anderen Initiativen und Akteure.

Die „Great Paludi-Show” am 24. September trug zur dynamischen Atmosphäre der Konferenz bei und bot den Konferenzteilnehmenden ein spannendes, interaktives Erlebnis mit einer Prise Humor. In einem transdisziplinären Ansatz präsentiert die RRR2025 das künstlerische Projekt einer globalen Audiokartierung von Radio.earth sowie den Film „In Zombie Fire– eine Reise durch Europas vergessene Moore”.

Moor im Futurium

Moor im Herzen der Hauptstadt, das gab es gleich zweimal im Oktober. Spielerisch entdecken konnten Besucher das Ökosystem beim Futurium-Familientag am 4.Oktober. Wie sich Interessen rund um Moor verbinden lassen, diskutierten Expert*Innen und Publikum dort am 9. Oktober.

„Mehr Moor! Aber wie?“ – unter dem Titel luden Futurium, die Joachim-Herz-Stiftung und das Greifswald Moor Centrum am 9. Oktober im Zentrum Berlins ein. Die Expertendiskussion mit Besucherbeteiligung konzentrierte sich auf das Nutzungsdilemma: Moore sind zentrale CO₂-Speicher aber gleichzeitig umstrittene Nutzflächen. Wie lassen sich Klimaschutz, Landwirtschaft und lokale Interessen vereinen? Dazu sprachen auf dem Podium Lucas Gerrits, Co-Founder und Geschäftsführer der Zukunft Moor GmbH, Juliane Petri, Landwirtin und landwirtschaftliche Beraterin aus dem Rhinluch/Kremmen, Dr. Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrum, und René Seltmann, Landwirtschaftliche Beratung Moorbodenschutz im Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU).

Beim Familientag im Futurium am 04. Oktober in Berlin präsentierte das Greifwald Moor Centrum Mitmachangebote rund um‘s Moor für die ganze Familie - eine Aktion in Kooperation mit der Joachim Herz Stiftung (Joachim Herz Stiftung) sowie Daniel Hengst (Daniel Hengst), dem Entwickler der beliebten Paludi-Kuschel-Pflanzen . Es gab viel zu entdecken: anschauliches Infomaterial wie den Mooratlas, Infoblätter, Postkarten und verschiedene Anschauungsmaterialien. Besucher*innen konnten mit den Rohrkolbensamen gefüllten Rohrkolben- oder Torfmoos-Kuschelpflanzen kuscheln, Torfmoose, und weiter Paludikultur Pflanzen anfassen, oder mit interaktiven Elementen malen und spielen. Auch Pädagog*innen zeigten großes Interesse an der Palette von Materialien wie dem Moorkoffer. Zu Paludikultur, Moorökologie und den Wert nasser Moore gab es anregende Gespräche mit den großen und auch den kleinen Besucher*innen.

Filmreihe aus MoKKa-Projekt – Wie funktioniert Wiedervernässung?

Eine vierteilige Videoreihe, entstanden im Projekt MoKKa, erklärt die Schritte von Planung bis zur Umsetzung und worauf es dabei wirklich ankommt. Kompakt in jeweils ca. zehn Minuten zusammengefasst sind die Filme kostenfrei auf YouTube verfügbar.

Mit Planung und Genehmigung beschäftigt sich der erste Teil der Filmreihe, herausgegeben von der Succow Stiftung im Rahmen des MoKKa Projektes, und beantwortet Fragen wie: Was braucht es, um ein Moorprojekt zu starten? Wo liegen die größten Herausforderungen – und welche Tipps haben erfahrene Projektträger parat? Das ist in den weiteren Teilen der Reihe zu erfahren:

Teil 2: Stakeholder & Kommunikation: Hier erfahren Sie welche Stakeholder bei einem Moorprojekt eine Rolle spielen. Wie die Stakeholder-Kommunikation und Entscheidungsfindung in zwei Fallbeispielen lief: in Polder Rochow und Polder Sandhagen. Was die Tipps der erfahrenen Umsetzer*innen sind und wie sie in die Zukunft blicken.

Teil 3: Hydrologisch-technische Umsetzung: In diesem Teil geht es darum was die aktuelle Problemlage für die wasserbauliche Umsetzung ist und welchen Einfluss der Klimawandel hat. Mit welchen Maßnahmen die Wasserstandsanhebung in verschiedenen Moorprojekten umgesetzt wurde. Welche Nutzungsoptionen nach Wiedervernässung möglich sind und wie die Interviewpartner*innen in die Zukunft blicken.

Teil 4: Fachkräftebedarf: Dieses Video erklärt wie stark der Fachkräftemangel im Bereich Moor bereits jetzt zu spüren ist. Welche Berufe für die Moorwiedervernässung benötigt werden und welche Ideen für eine Verbesserung der Situation es bereits gibt.

Moorkoffer, die Zweite

Für mehr Moor im Unterricht oder Umweltbildung gibt es jetzt neue Materialien – die Neuauflage des Moorkoffers, ein Liederbuch und eine Anleitung für achtsame Sinneswahrnehmung.

Der Moorkoffer 2 ist kein fertiger Koffer, er ist - wie auch die erste Ausgabe - eine Sammlung an Bildungsmaterialien zur Moor- und Klimabildung. Er richtet sich an Lehrkräfte, Umweltpädagog*innen, Ehrenamtliche und alle, die Bildung für nachhaltige Entwicklung aktiv gestalten möchten. Die Publikation enthält 50 Methoden: von Bodenbohrungen über Theater- und Rollenspiele bis hin zu Experimenten, Meditationen und kreativen Reflexionsformaten. Sie sind flexibel, ortsbezogen und bedarfsgerecht einsetzbar, auch ohne Zugang zu einem echten Moor, frei zugänglich und kann unter der Lizenz CC BY-NC, also nicht kommerziell und mit Namensnennung genutzt und weitergegeben werden. Ergänzend dazu gibt es das Lieder-Hörspiel Im Libellenwunderland für Kinder, in Kita und Grundschulen. Es vermittelt spielerisch Themen wie Artenvielfalt, Wasserknappheit und Klimawandel. Es ist zu hören auch auf Spotifiy, YouTube, SoundCloud. Das Heft „IM.MOOR.SEIN.“ - für achtsame Sinneswahrnehmung im Moor, führt Einzelpersonen und Gruppen altersunabhängig durch alle vier Jahreszeiten hinweg ins Moor. Alle Materialien wurden im Rahmen des Projektes MoKKa von der Succow Stiftung erstellt.

Erster studentischer Moorkongress Deutschlands

Viel in Bewegung zu Moor – das zeigte schon das Motto des 1. Studentischen Moorkongresses „MooreMotion“. 126 Studierende und junge Wissenschaftler waren dazu vom 4.-7. September nach Greifswald gekommen, interessiert natürlich auch an Paludikultur.

Vom 4. bis 7. September 2025 lud das Organisationsteam des 1. studentischen Moorkongresses „MooreMotion – ideas flow, communities grow“ nach Greifswald ein. Ziel des Treffens war es, die Welt der Moore gemeinsam zu erkunden, ihr Potenzial für Klima- und Naturschutz sichtbar zu machen und aktuelle Forschungsarbeiten sowie innovative Praxisprojekte vorzustellen. Der Kongress brachte Studierende aus ganz Deutschland, junge Forschende, Praktiker:innen und Expert:innen zusammen, um Perspektiven für Klimaschutz, Biodiversität und nachhaltige Regionalentwicklung zu diskutieren – und Paludikultur als Schlüsselidee in den Mittelpunkt zu rücken.

Ob in Vorträgen, Workshops oder Exkursionen – Paludikultur wurde auf dem Kongress aus vielen Blickwinkeln beleuchtet:

-

„Wiedervernässung durch Wirtschaftlichkeit: Potenziale und Herausforderungen von Paludikultur“ – Ulrika Heller (PaludiAllianz) zeigte, wie nasse Nutzung Moor- und Klimaschutz mit Rohstoffproduktion und regionaler Wertschöpfung vereinen kann.

-

„Agricultural Peatland Use: From Grassland to Paludiculture“ (English) – Lucas Gerits (Zukunftmoor, Niedersachsen) stellte mit dem weltweit größten Torfmoosbetrieb ein Praxisbeispiel für ökonomisch erfolgreiche Paludikultur vor.

-

„Moore retten durch Wertschöpfungsketten“ – In einem weiteren Beitrag beleuchtete Ulrika Heller (PaludiAllianz) den Aufbau funktionierender Märkte für Paludikultur-Rohstoffe – von der Produktion bis zur Vermarktung.

-

„Moorvernässung und Biodiversität – Potenziale, Grenzen und Perspektiven in der Kulturlandschaft“ – Alexander Drexler (Uni Greifswald) zeigte, wie Paludikulturflächen zu strukturreichen Habitaten für Artenvielfalt werden können.

-

„Moore in der DDR und nach der Wende“ – Michael Succow verknüpfte die historische Entwicklung der Moornutzung mit heutigen Ansätzen der Wiedervernässung und Paludikultur.

Damit wurde deutlich: Paludikultur ist nicht nur eine landwirtschaftliche Innovation, sondern eine zentrale Strategie für Klimaschutz, Artenvielfalt und regionale Entwicklung.

Neben den Fachvorträgen bot „MooreMotion“ zahlreiche Gelegenheiten, das Thema Paludikultur hands-on zu erleben und zu diskutieren. In Workshops wurden aktuelle Projekte, technische Umsetzungen und politische Rahmenbedingungen gemeinsam erarbeitet. Besonders praxisnah waren die Exkursionen in die umliegenden Moore, wo Teilnehmende direkte Einblicke in Renaturierungsflächen und Modellprojekte der Paludikultur erhielten.

Der Kongress war ausdrücklich als Plattform für Studierende und junge Forschende konzipiert. Neben Beiträgen etablierter Expert:innen gab es Raum für Vorträge, Poster und Diskussionsrunden, in denen die Teilnehmenden eigene Projekte vorstellten. So entstand ein Dialog auf Augenhöhe, der nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch neue Netzwerke und Ideen für die Zukunft von Mooren und Paludikultur wachsen ließ.

Um den Austausch zu vertiefen, ergänzte ein vielseitiges Abendprogramm den fachlichen Teil: Lesungen, Filmvorführungen und Quizrunden schufen kreative Räume, um die Kongresstage in lockerer Atmosphäre ausklingen zu lassen.

„MooreMotion“ machte sichtbar: Paludikultur verbindet Moor- und Klimaschutz mit Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Der studentische Moorkongress zeigte, wie sich Wissenschaft, Praxis und junge Ideen verknüpfen lassen – und bot Inspiration für eine nachhaltige Zukunft der Moorlandschaften.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf der Kongress-Website oder auf Instagram.

Veranstaltungen zu Mooren und Paludikultur

Alle aktuellen Veranstaltungen sind in unserem Online-Kalender zusammengestellt.

Veröffentlichungen/Literaturhinweise zu Paludikultur

Feldmann, T. (2025) Moorkoffer 2 - Noch mehr Methoden für die Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Thema Moor. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 02/2025 (Selbstverlag, ISSN 2627‐910X), 191 S.

Schlacke, S. (2025) Rechtliche Empfehlungen für die Anwendung und Auslegung des Wasserrechts für moorschonende Stauhaltung in Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 04/2025 (Selbstverlag, ISSN 2627‐910X), 69 S.

Tegetmeyer, C., Kaiser, M., Chobanova, M., Tanneberger, F. & Barthelmes, A. (2025). The European Peatland Map 2025 (‘EPM2025’) - Technical Description and Data Sources. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 03/2025 (Selbstverlag, ISSN 2627‐910X), 18 S. (auf Englisch)

The European Peatland Map 2025 (Download Geodata)